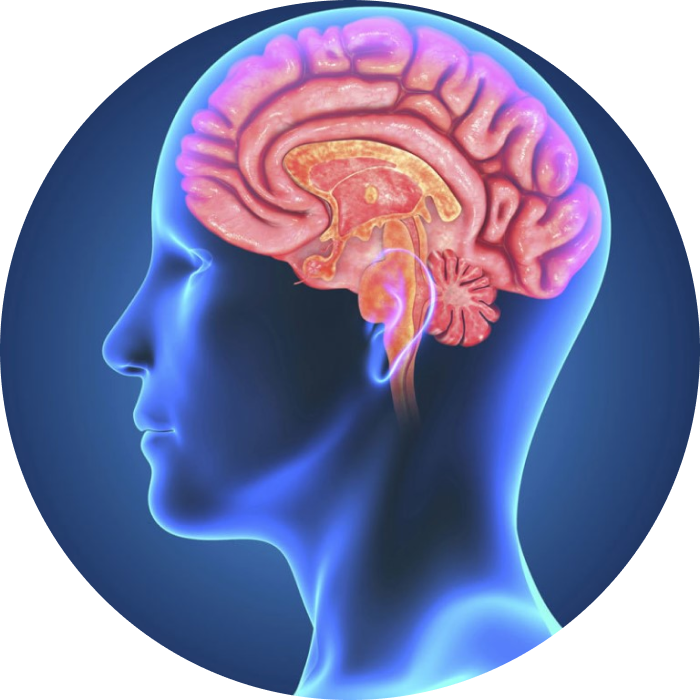

Сегодня мы точно знаем, что именно мозг, а не сердце, является главным органом, определяющим нашу жизнь. Но чтобы понять устройство и принцип работы нервной системы, наука проделала долгий путь. Например, древнегреческий мыслитель Аристотель был уверен, что мозг нужен нам для того, чтобы охлаждать кровь и защищать сердце — вместилище души — от перегрева. Давайте посмотрим, как менялись представления о мозге и какие открытия больше всего повлияли на развитие нейронауки.

Краткая история исследований

Как изучали мозг:

Итальянский врач и физик Луиджи Гальвани совершил случайное открытие, которое сделало его «отцом» электрофизиологии. Гальвани обнаружил, что лапы мёртвых лягушек можно искусственно заставить дёргаться с помощью электричества.

1791 г.

Австрийский врач и анатом Франц Йозеф Галль разработал френологию — лженауку, которая связывает особенности психики со строением черепа. Галль считал, что мозг состоит из 27 сегментов, каждый из которых отвечают за определённую характеристику личности. Если эта черта у человека явно выражена, над сегментом мозга вырастает бугор, если недоразвита — в черепе образуется впадина.

1796 г.

Итальянский анатом Джованни Альдини (племянник Гальвани) продемонстрировал лондонской публике «животное электричество»: он пускал ток по нервам казнённого убийцы, и мёртвое лицо начинало корчиться в гримасах. Скорее всего, именно этот «фокус» вдохновил Мэри Шелли на создание книги о Франкенштейне и монстре, ожившем от удара током.

1803 г.

Французский физиолог Сезар Жюльен Жан Легаллуа сделал первое открытие, связанное с локализацией функций в мозге. Он обнаружил, что дыхательный центр расположен в продолговатом мозге, который раньше считался частью спинного мозга.

1811 г.

Английский врач Джеймс Паркинсон подробно описал «дрожательный паралич» — неврологическое заболевание, которое мы сегодня знаем как болезнь Паркинсона.

1817 г.

Французский физиолог Франсуа Мажанди установил закономерность в распределении нервов спинного мозга: чувствительные нервы передают сигналы к его задней части, а двигательные — отправляют ответные команды из передней. Чуть раньше к похожим выводам пришёл шотландский анатом Чарльз Белл. Сейчас открытая ими закономерность известна как закон Белла-Мажанди.

1822 г.

1823 г.

Французский физиолог Мари-Жан-Пьер Флуранс опытным путём доказал, что мозжечок отвечает за двигательные функции, а повреждения разных его отделов ведут к различным нарушениям движений.

1836–1837 гг.

Микроскопы стали достаточно мощными, чтобы учёные могли рассмотреть клетки мозга. Немецко-швейцарский физиолог Габриэль Густав Валентин создал первое изображение нейрона, а год спустя чешский учёный Ян Эвангелист Пуркине сделал более точный и подробный рисунок.

1845 г.

Немецкие учёные братья Вебер открыли тормозящее влияние блуждающего нерва на деятельность сердца. Это положило начало представлению о торможении как особом физиологическом явлении.

1846 г.

Немецкий учёный, один из основоположников клеточной теории Рудольф Вирхов обнаружил глиальные клетки — вспомогательные клетки нервной ткани, которые поддерживают жизнеспособность нейронов.

1848 г.

В США произошёл один из самых необычных случаев в истории медицины. В результате взрыва при прокладке железной дороги голову рабочего Финеаса Гейджа пробило металлическим ломом. Несмотря на потерю большей части лобной доли левого полушария, мужчина выжил и смог вернуться к активному образу жизни, однако его личность, характер и поведение изменились до неузнаваемости. Случай Гейджа дал толчок к дальнейшему изучению функций разных отделов мозга.

1856 г.

Немецкие учёные Макс Шульце и Конрад Экхард описали сеть нейронов и сенсорных клеток, которые притягивают химические вещества из вдыхаемого воздуха. Их исследования показали, что информация от клеток носовой полости поступает в головной мозг.

Древние египтяне создали первые из дошедших до нас описаний мозга и черепно-мозговых травм и уловили связь между параличом и повреждением головного мозга. Эти заметки вместе с другими медицинскими наблюдениями вошли в сборник историй, известный как «Папирус Эдвина Смита».

~1700 г. до н.э.

Древнегреческий медик Гиппократ предположил, что здоровье и поведение человека зависит от соотношения в теле четырёх жидкостей: крови, флегмы (слизи), жёлтой и чёрной желчи. Отсюда позже возникли названия темпераментов: сангвиник, флегматик, холерик и меланхолик. Гиппократ считал мозг железой, которая служит для удаления лишней жидкости из организма (например, при насморке). В то же время он настаивал, что именно мозг, а не сердце, отвечает за ощущения и интеллект и что в мозге стоит искать причину такой болезни, как эпилепсия.

~460–370 гг. до н.э.

Древнегреческий врач и анатом Герофил (внук Аристотеля) считал мозг центром нервной системы. Он впервые дифференцировал и описал мозжечок и другие отделы головного мозга, а также выделил «чувствительные» и «двигательные» нервы. Эти идеи развил и дополнил его современник Эразистрат.

~335–280 гг. до н.э.

Древнеримский медик и философ Гален выступил с речью о мозге. Он предположил, что мозжечок отвечает за мышцы, а мозг — за чувства. Гален показал, что мозг связан с остальным телом целой серией нервов: некоторые служат проводниками чувств и ощущений, а другие направляются к мышцам.

177 г.

Арабский учёный Альхазен (Ибн аль-Хайсам) провёл аналогию между глазом и камерой-обскурой: свет попадает в неё через единственное отверстие стенке, а затем проецирует на дальней стенке перевёрнутый образ объекта.

965–1039 гг.

Персидский учёный, философ и врач Авиценна (Ибн Сина) считал, что мозг собирает информацию от разных органов и осмысливает её, и связывал психические расстройства с работой головного мозга и нервной системы.

980–1037 гг.

Итальянский врач, анатом и профессор хирургии Мондино де Луцци написал первый профессиональный анатомический текст — «Анатомия человеческого тела». Там он привёл теорию о том, что мозг разделён на три пузыря: передний отвечает за чувства, средний — за фантазии, задний — за память.

1316 г.

Итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи глубоко интересовался анатомией. Он исследовал мозг в моргах Флоренции, делал зарисовки и даже восковые слепки желудочков мозга. Он также выдвинул гипотезу, что душа человека лежит в перекрёсте зрительных нервов, около третьего желудочка мозга.

1452–1519 гг.

Основоположник научной анатомии Везалий опубликовалбогато иллюстрированную книгу «О строении человеческого тела». Он подробно описал и показал, как устроен мозг и нервная система. Он пришёл к выводу, что все основные нервы берут начало именно в головном мозге, а не в сердце, и исправил многие другие ошибки, которые допускали античные медики.

1543 г.

С появлением микроскопа открылись новые способы изучения мозга. Это позволило определить его структуру и характер функционирования его клеток.

~1590 г.

Французский философ, математик и физиолог Рене Декарт в своей работе «Страсти души» описал то, что мы сегодня знаем как рефлекс. Учёный считал, что мозг и тело человека во многом функционирует как механическая система. Импульс от внешнего раздражителя приходит в мозг и автоматически отражается в мышцы, поэтому когда мы обжигаемся, мы непроизвольно одёргиваем руку. В том же трактате Декарт заявил, что шишковидное тело (эпифиз) служит коннектором между душой и телом.

1649 г.

Швейцарский врач и патологоанатом Иоганн Якоб Вепфер в своей работе «Апоплексия» впервые описал симптомы и причины инсульта и сформулировал понятие о сосудистых заболеваниях мозга.

1658 г.

Британский анатом, психиатр и физиолог Томас Уиллис опубликовал труд «Анатомия головного мозга», где впервые ввёл термин «неврология». Уиллис пронумеровал и описал все 12 пар черепных нервов и обнаружил структуру, которая отвечает за кровоснабжение мозга. Этот комплекс артерий — Виллизиев круг — назван в его часть.

1664 г.

Итальянский врач и анатом Джованни Баттиста Морганьи доказал, что зрительные нервы перекрещиваются, так как пациент с нарушениями мозга может наполовину лишиться зрения сразу на обоих глазах.

1719 г.

Был составлен каталог кожных рецепторов, которые отвечают за распознавание широкого спектра стимулов (вибрации, холода и т.д.). В тот же период было доказано, что каждый из чувствительных нервов, соединяющихся со спинным мозгом, собирает информацию от специфического участка кожи.

~1894 г.

Британский терапевт Прингл Морган в своей статье «Врождённая словесная слепота» подробно описал дислексию — расстройство, при котором человек с трудом распознаёт слова и не может научиться читать, хотя в остальном хорошо обучается и имеет нормальный уровень интеллекта.

1896 г.

Британский нейробиолог Чарльз Скотт Шеррингтон ввёл понятие синапса — контакта между нервными клетками. Учёный пришёл к выводу, что между нейронами есть просвет, через который возбуждение может передаваться от одной клетки к другой посредством химической реакции.

1897 г.

Немецкий психиатр и невролог Алоис Альцгеймер обследовал 51-летнюю Августу Детер, которая страдала спутанностью сознания и говорила, что «потеряла себя». После смерти пациентки он обнаружил в её мозге странные отложения и в 1907 году впервые описал расстройство, которое мы знаем как болезнь Альцгеймера.

1901 г.

Русский физиолог Иван Павлов благодаря опытам на собаках изучил формирование условных рефлексов и сформулировал принципы физиологии высшей нервной деятельности.

1903 г.

Французские психологи Альфред Бине и Теодор Симон разработали метод оценки умственного развития детей — прообраз современных тестов для измерения коэффициента интеллекта (IQ).

1904 г.

1908 г.

Швейцарский психиатр Эйген Блейлер ввёл термин «шизофрения» (буквально — «расщепление сознания»). Одной из особенностей этого заболевания он назвал амбивалентность, то есть двойственное отношение к чему-либо, одновременное существование взаимоисключающих чувств или идей.

1909 г.

Немецкий нейроанатом Корбиниан Бродман составил карты коры головного мозга. Он разделил кору на 11 областей, включающих 52 поля, которые отличаются по клеточному строению и отвечают за определённые функции в организме.

1912 г.

Появились первые средства против приступов эпилепсии, которая раньше считалась неизлечимым заболеванием.

1914 г.

Британский невролог Сэмюэл Уилсон с помощью опытов над обезьянами исследовал функции полосатого тела. Он выяснил, что эта структура мозга сглаживает сигналы, идущие к мышцам, и делает движения плавными и управляемыми (а не трясущимися, как при синдроме Туретта или болезни Паркинсона).

1921 г.

Австрийско-немецкий и американский фармаколог Отто Лёви изучал влияние блуждающего нерва на сердце и обнаружил, что при возбуждение нерва высвобождается некое вещество, которое сохраняет своё действие даже в растворе. Так был открыт первый нейромедиатор — ацетилхолин.

1924 г.

Немецкий психиатр Ханс Бергер с помощью электродов, размещённых на голове пациента, получил первую электроэнцефалограмму (ЭЭГ) мозга человека. Сегодня ЭЭГ — один из главных методов исследования функционального состояния мозга.

Британский психиатр Генри Модсли в своей работе «Тело и разум» предложил классификацию аффективных расстройств (расстройств настроения) в соответствии с эмоциональными симптомами пациентов. Он выделил три типа таких расстройств: одни ведут к мании, другие — к депрессии, третьи — к тревожности. Сегодня эти расстройства связывают с химической активностью мозга.

1870 г.

Немецкие учёные Эдуард Гитциг и Густав Фритч установили зависимость между определёнными зонами головного мозга и моторными реакциями. Они использовали электричество для стимуляции отдельных участков мозга собаки и наблюдали за тем, какие мышцы сокращаются в ответ.

1870 г.

Немецкий анатом Густав Швальбе и шведский хирург Отто Лован при исследовании языка обнаружили вкусовые луковицы — комплексы клеток, которые реагируют на вкусовые раздражители.

1867 г.

Французский хирург и антрополог Поль Брока обнаружил участок головного мозга, который контролирует моторную организацию речи. При поражении этой области — зоны Брока — речь человека замедляется, он с трудом подбирает слова и может путаться во временах и падежах, но при этом легко понимает других людей.

1865 г.

Английский невролог Джон Хьюлингс Джексон впервые описал апраксию — нарушение, при котором человек не может выполнять целенаправленные действия (например, одеться или заправить кровать), хотя его двигательные навыки сохраняются. Джексон предположил, что мозг работает как некая пирамида, в которой интеллектуальные способности контролируют базовые функции.

1860-е гг.

Русский учёный Иван Сеченов выдвинул теорию о рефлексах, которые берут начало в головном мозге, и дал физиологическое объяснение психической деятельности человека. Он дополнил учение Декарта и заявил, что рефлексы могут быть связаны не только с актуальными внешними воздействиями, но и с прошлым опытом.

1863 г.

Вышла работа английского натуралиста Чарльза Дарвина «Выражение эмоций у человека и животных», в которой учёный поднял вопрос о происхождении и развитии мимической активности. Дарвин выделил три принципа эволюции выражения эмоций, один из которых связан со строением нервной системы.

1872 г.

Итальянский учёный и врач Камилло Гольджи благодаря случайному инциденту разработал метод окрашивания нервной ткани для её изучения под микроскопом. Нервные клетки расположены очень плотно друг к другу, из-за чего было сложно определять их структуру. «Метод Гольджи» позволил окрашивать не всю ткань, а лишь небольшое число клеток и делать их хорошо видимыми.

1873 г.

Итальянский физиолог Франц Болл при исследовании сетчатки глаз лягушки выделил светочувствительный пигмент — родопсин. Сегодня мы знаем, что это основной зрительный пигмент, который отвечает за адаптацию нашего зрения к темноте.

1876 г.

Французский невролог Жан-Мартен Шарко исследовал связь между гипнозом и истерией, которая раньше считалась женской болезнью, связанной с нарушением работы матки. Шарко сделал выводы о психогенной природе этого недуга и связал его с нарушении работы периферической нервной системы. Эксперименты Шарко оказали большое влияние на Зигмунда Фрейда — будущего основателя психоанализа.

1879–1885 гг.

Немецкий физиолог Герман Мунк провёл эксперимент на собаках и сделал выводы о том, как мозг обрабатывает зрительную информацию. Учёный обнаружил, что после повреждения затылочной коры у собак восстанавливалась способность к зрению, но они переставали узнавать хорошо знакомые предметы. Так Мунк заключил, что зрительная кора накапливает представления о визуальных образах.

1881 г.

Французский невролог Жорж Жиль де ла Туретт описал расстройство, которое характеризуется непроизвольным подергиванием мышц и голосовыми тиками, такими как цоканье языком. Синдром был назван в честь своего открывателя.

1884 г.

Американский психолог Уильям Джеймс и датский медик Карл Ланге независимо друг от друга пришли к новому пониманию природы эмоций. Они предположили, что эмоции возникают тогда, когда мозг реагирует на физиологические изменения (то есть мы грустим, потому что плачем, а не наоборот).

1884–1885 гг.

Английский физиолог Дэвид Ферриер с помощью экспериментов над обезьянами доказал наличие моторной коры — области мозга, которая отвечает за планирование, контроль и выполнение произвольных движений.

1886 г.

Американский физиолог и нейропсихолог Карл Спенсер Лешли в своей книге «Механизмы мозга и интеллект» выдвинул идею эквипотенциальности — способности здоровых части коры головного мозга брать на себя функции её повреждённых отделов. Однако чем больше размер и степень повреждений, тем сложнее здоровым частям восстановить утраченные функции.

1929 г.

Американский исследователь Пол Маклин сформулировал концепцию лимбической системы — части мозга, которая отвечает за формирование эмоций.

1949–1952 г.

Канадский физиолог и нейропсихолог Дональд Хебб выдвинул гипотезу о том, что в результате частой стимуляции нервной системы между нейронами возникают прочные связи и образуются скоординированные ансамбли клеток. Именно так работает обучение: мозг выстраивает нейронную сеть, а повторяющееся возбуждение усиливает связи и не даёт усваиваемой информации стираться из памяти.

1949 г.

Американские исследователи, в частности физиолог Хэллоуэлл Дэвис, открыли нейрофизиологический механизм слуха. Они доказали, что ухо представляет собой серию датчиков, а ушная улитка преобразует акустическую волну в электрические сигналы, которые передаются в мозг.

1932 г.

Наряду с лекарственными средствами для лечения расстройств настроения, таких как депрессия и тревожность, начала применяться когнитивно-поведенческая терапия. С помощью психологических упражнений мозг должен был обучаться новым способам реагирования на определённые стимулы и усваивать другие формы поведения, которые не ассоциированы с негативными чувствами.

Середина 1950-х гг.

Американский нейрофизиолог Натаниэл Клейтман вместе со своим аспирантом Юджином Асеринским описал фазу быстрого сна и связал её со сновидениями. Это открытие во многом опиралось на труды советских физиологов М. Денисовой и Н. Фигурина, которые ещё в 1926 году зафиксировали движения глазных яблок у детей каждые 50 минут во время сна.

1953 г.

Английские биофизики Алан Ходжкин и Эндрю Хаксли разработали математическую модель для описания электрических механизмов, которые отвечают за генерацию и передачу нервного импульса в нейронах. Они описали, как в возбуждении нервных клеток участвуют заряженные частицы — ионы натрия и калия.

1952 г.

Американский психиатр и нейробиолог Эрик Кандел обнаружил, что в момент запоминания информации в мозге происходят биохимические изменения. Это стало первым доказательством теории обучения, которую выдвинул Дональд Хебб.

1966 г.

В Дартмутском колледже в США прошёл двухмесячный семинар по вопросам искусственного интеллекта, который фактически положил начало новому направлению в науке. Учёные их разных областей задались вопросом: можно ли моделировать интеллектуальные и творческие процессы с помощью вычислительных машин? Сегодня искусственные нейронные сети могут обучаться и выполнять такие задачи, как распознавание и классификация образов.

1956 г.

Двое профессоров нейрохирургии из Университета Глазго разработали Шкалу комы Глазго. Она позволяет измерить степень нарушения сознания с помощью трёх тестов: необходимо оценить открывание глаз, а затем речевую и двигательную реакции.

1974 г.

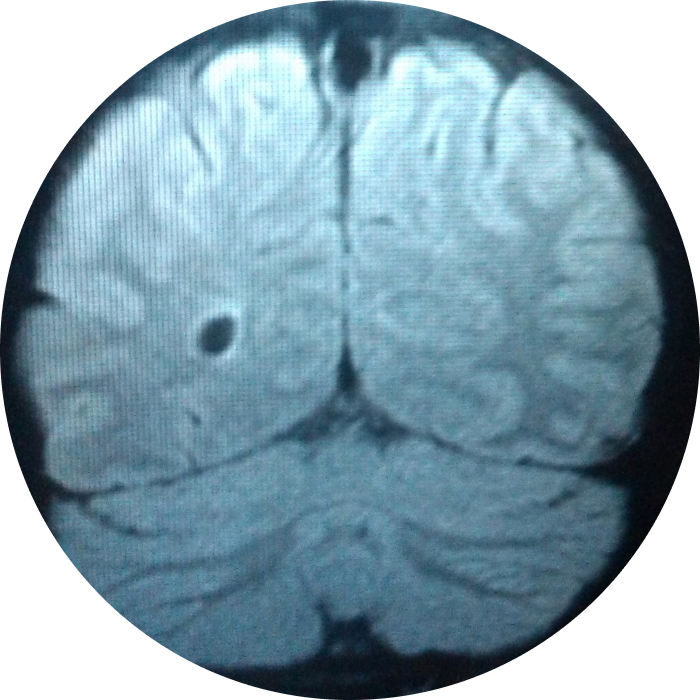

Появился такой вид исследований, как позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Современные ПЭТ-сканеры способны моделировать 3D-изображения мозга.

1976 г.

Португальский нейрохирург Эгаш Мониш разработал церебральную ангиографию — метод исследования сосудов головного мозга с помощью контрастной жидкости. Раствор вводится в артерию и делает кровеносные сосуды хорошо видимыми на рентгеновских снимках. Это позволяет выявить тромбы, опухоли и другие патологии.

1927 г.

Начала использоваться функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ). Она позволяет оценить активность мозга в режиме реального времени, в том числе при выполнении определённых заданий.

1992 г.

В наши дни исследования мозга и нервной системы не прекращаются и всё активнее переходят в прикладную плоскость. Например, разрабатываются всё более совершенные бионические протезы конечностей, которые управляются с помощью сигналов из мозга. В ближайшие годы мы наверняка услышим о новых громких открытиях и удивительных изобретениях.

XXI век